Pflegeberatung

Wofür?

Pflegeberatung und Schulungen für:

- Antragssteller

- Empfänger von Pflegeleistungen

- Pflegende Angehörige

- Ehrenamtlich Pflegende und Interessierte

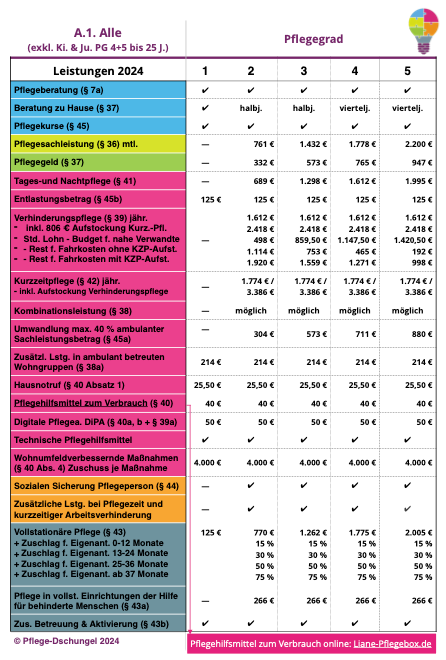

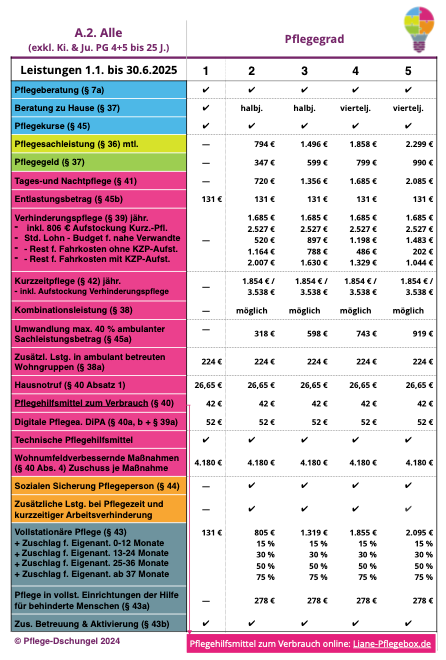

Wieviel?

- 1a. Beratung nach § 7a = einmalig

- 1b. Pflegeberatung zu Hause = viertel- oder halbjährlich

- 1c. Pflegekurse nach § 45 = individuell nach Bedarf

Achtung!

- Beratung und Schulung nach § 7a und § 45 freiwillig

- Beratung nach § 37 bei 100% Pflegegeldbezug verpflichtend für Pflegegrad 2-5

Ihr Anspruch auf Pflegeberatung

Wenn Sie erstmalig einen Antrag auf Pflegeleistungen bei Ihrer Pflegekasse stellen, muss Ihnen ein individuelles Angebot zur Pflegeberatung unterbreitet werden. Hierfür werden Ihnen qualifizierte Pflegeberater, Pflegeberaterinnen oder Beratungsstellen genannt, mit denen Sie einen Termin für die Beratung vereinbaren können.

Auf Wunsch können neben dem Anspruchs-berechtigten auch pflegende Angehörige oder andere Unterstützer an der Pflegeberatung teilnehmen und diese kann auch bei Ihnen zu Hause durchgeführt werden.

Mit der Pflegeberatung sollen Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten der Pflegeleistungen bekannt gemacht werden.

Wenn Sie sich hier auf dem Pflege-Dschungel.de vorab schlau gemacht haben, schadet dies nicht. Sie können so gezielt vertiefende Details nachfragen oder bereits konkrete Handlungen initiieren.

Pflegeberatung bis Case Management

Ist die Pflegesituation sehr komplex und können aufgrund der Lebenssituation (keine unterstützenden Angehörigen und/oder Bekannte verfügbar) pflegerische und organisatorische Angelegenheiten nicht selber geregelt werden, muss ein Case Management (Fall-Betreuung) eingerichtet werden.

Folgende Bereiche sollten durch die Pflegeberatung angesprochen werden:

- Auswahl und Kombination von Pflegesachleistungen (körperbezogene Pflegemaßnahmen,

- pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung),

- Kombination von Geldleistung und Sachleistung (Kombinationsleistungen),

- über die Möglichkeit des Anspruchs auf den Entlastungsbetrag

- Pflegerische Hilfen

- Rehabilitation

- (Pflege-) Hilfsmittel

- Prävention und Gesundheitsförderung

- Anpassung des Wohnumfeldes

Resultieren aus dem Beratungsgespräch (und durch Ihre Vorbereitung hier) konkrete Antragswünsche für bestimmte Leistungen, müssen diese von den Beratern im Rahmen Ihrer Beratungsleistung direkt bei der Pflegeversicherung eingereicht werden. Das kann Ihnen viel Arbeit ersparen.

Wenn die Pflegekasse die Pflegeberatung nicht mit eigenen Beratungsexperten innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung durchführen kann, muss sie Ihnen alternativ einen Gutschein für die Pflegeberatung nach § 7b aushändigen. Ihnen wird dann eine Liste mit qualifizierten und berechtigten Pflegeberatern zur Verfügung gestellt und Sie können direkt einen Beratungstermin vereinbaren.

Pflegeberatung § 7a (Gesetzestext)

Für das Verfahren, die Durchführung und die Inhalte der Pflegeberatung sind die Richtlinien nach § 17 Absatz 1a maßgeblich. Aufgabe der Pflegeberatung ist es insbesondere,

- 1. den Hilfebedarf unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung sowie, wenn die nach Satz 1 anspruchsberechtigte Person zustimmt, die Ergebnisse der Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 systematisch zu erfassen und zu analysieren,

- 2. einen individuellen Versorgungsplan mit den im Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfen zu erstellen,

- 3. auf die für die Durchführung des Versorgungsplans erforderlichen Maßnahmen einschließlich deren Genehmigung durch den jeweiligen Leistungsträger hinzuwirken,

- 4. die Durchführung des Versorgungsplans zu überwachen und erforderlichenfalls einer veränderten Bedarfslage anzupassen,

- 5. bei besonders komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten und zu dokumentieren sowie

- 6. über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen zu informieren.

Bei Erstellung und Umsetzung des Versorgungsplans ist Einvernehmen mit dem Hilfesuchenden und allen an der Pflege, Versorgung und Betreuung Beteiligten anzustreben. Soweit Leistungen nach sonstigen bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften erforderlich sind, sind die zuständigen Leistungsträger frühzeitig mit dem Ziel der Abstimmung einzubeziehen.

Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Koordinierungsstellen, insbesondere den gemeinsamen Servicestellen nach § 23 des Neunten Buches, ist sicherzustellen. Ihnen obliegende Aufgaben der Pflegeberatung können die Pflegekassen ganz oder teilweise auf Dritte übertragen; § 80 des Zehnten Buches bleibt unberührt.

Ein Anspruch auf Pflegeberatung besteht auch dann, wenn ein Antrag auf Leistungen nach diesem Buch gestellt wurde und erkennbar ein Hilfe- und Beratungsbedarf besteht. Es ist sicherzustellen, dass im jeweiligen Pflegestützpunkt nach § 7c Pflegeberatung im Sinne dieser Vorschrift in Anspruch genommen werden kann und die Unabhängigkeit der Beratung gewährleistet ist.

(2) Auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt die Pflegeberatung auch gegenüber ihren Angehörigen oder weiteren Personen oder unter deren Einbeziehung. Sie erfolgt auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person nach Absatz 1 Satz 1 in der häuslichen Umgebung oder in der Einrichtung, in der diese Person lebt.

Ein Versicherter kann einen Leistungsantrag nach diesem oder dem Fünften Buch auch gegenüber dem Pflegeberater oder der Pflegeberaterin stellen. Der Antrag ist unverzüglich der zuständigen Pflege- oder Krankenkasse zu übermitteln, die den Leistungsbescheid unverzüglich dem Antragsteller und zeitgleich dem Pflegeberater oder der Pflegeberaterin zuleitet.

(3) Die Anzahl von Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen ist so zu bemessen, dass die Aufgaben nach Absatz 1 im Interesse der Hilfesuchenden zeitnah und umfassend wahrgenommen werden können. Die Pflegekassen setzen für die persönliche Beratung und Betreuung durch Pflegeberater und Pflegeberaterinnen entsprechend qualifiziertes Personal ein, insbesondere Pflegefachkräfte, Sozialversicherungsfachangestellte oder Sozialarbeiter mit der jeweils erforderlichen Zusatzqualifikation.

Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen gibt unter Beteiligung der in § 17 Absatz 1a Satz 2 genannten Parteien bis zum 31. Juli 2018 Empfehlungen zur erforderlichen Anzahl, Qualifikation und Fortbildung von Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern ab.

(4) Die Pflegekassen im Land haben Pflegeberater und Pflegeberaterinnen zur Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in den Pflegestützpunkten nach Anzahl und örtlicher Zuständigkeit aufeinander abgestimmt bereitzustellen und hierüber einheitlich und gemeinsam Vereinbarungen zu treffen.

Die Pflegekassen können diese Aufgabe auf die Landesverbände der Pflegekassen übertragen. Kommt eine Einigung bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt ganz oder teilweise nicht zustande, haben die Landesverbände der Pflegekassen innerhalb eines Monats zu entscheiden; § 81 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Pflegekassen und die gesetzlichen Krankenkassen können zur Aufgabenwahrnehmung durch Pflegeberater und Pflegeberaterinnen von der Möglichkeit der Beauftragung nach Maßgabe der §§ 88 bis 92 des Zehnten Buches Gebrauch machen.

Die durch die Tätigkeit von Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen entstehenden Aufwendungen werden von den Pflegekassen getragen und zur Hälfte auf die Verwaltungskostenpauschale nach § 46 Abs. 3 Satz 1 angerechnet.

(5) Zur Durchführung der Pflegeberatung können die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, Pflegeberater und Pflegeberaterinnen der Pflegekassen für die bei ihnen versicherten Personen nutzen.

Dies setzt eine vertragliche Vereinbarung mit den Pflegekassen über Art, Inhalt und Umfang der Inanspruchnahme sowie über die Vergütung der hierfür je Fall entstehenden Aufwendungen voraus. Soweit Vereinbarungen mit den Pflegekassen nicht zustande kommen, können die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, untereinander Vereinbarungen über eine abgestimmte Bereitstellung von Pflegeberatern und Pflegeberaterinnen treffen.

(6) Pflegeberater und Pflegeberaterinnen sowie sonstige mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach Absatz 1 befasste Stellen, insbesondere

- 1. nach Landesrecht für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen der örtlichen Altenhilfe und für die Gewährung der Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch zu bestimmende Stellen,

- 2. Unternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung,

- 3. Pflegeeinrichtungen und Einzelpersonen nach § 77,

- 4. Mitglieder von Selbsthilfegruppen, ehrenamtliche und sonstige zum bürgerschaftlichen Engagement bereite Personen und Organisationen sowie

- 5. Agenturen für Arbeit und Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende,

dürfen Sozialdaten für Zwecke der Pflegeberatung nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich oder durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuches oder Regelungen des Versicherungsvertrags- oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes angeordnet oder erlaubt ist.

(7) Die Landesverbände der Pflegekassen vereinbaren gemeinsam und einheitlich mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V., den nach Landesrecht bestimmten Stellen für die wohnortnahe Betreuung im Rahmen der Altenhilfe und den zuständigen Trägern der Sozialhilfe sowie mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebene Rahmenverträge über die Zusammenarbeit in der Beratung. Zu den Verträgen nach Satz 1 sind die Verbände der Träger weiterer nicht gewerblicher Beratungsstellen auf Landesebene anzuhören, die für die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen von Bedeutung sind.

(8) Die Pflegekassen können sich zur Wahrnehmung ihrer Beratungsaufgaben nach diesem Buch aus ihren Verwaltungsmitteln an der Finanzierung und arbeitsteiligen Organisation von Beratungsaufgaben anderer Träger beteiligen; die Neutralität und Unabhängigkeit der Beratung sind zu gewährleisten.

(9) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt dem Bundesministerium für Gesundheit alle drei Jahre, erstmals zum 30. Juni 2020, einen unter wissenschaftlicher Begleitung zu erstellenden Bericht vor über

1. die Erfahrungen und Weiterentwicklung der Pflegeberatung und Pflegeberatungsstrukturen nach den Absätzen 1 bis 4, 7 und 8, § 7b Absatz 1 und 2 und § 7c und

2. die Durchführung, Ergebnisse und Wirkungen der Beratung in der eigenen Häuslichkeit sowie die Fortentwicklung der Beratungsstrukturen nach § 37 Absatz 3 bis 8.

Er kann hierfür Mittel nach § 8 Absatz 3 einsetzen.

Beratungsgutscheine § 7b (Gesetzestext)

- 1. unter Angabe einer Kontaktperson einen konkreten Beratungstermin anzubieten, der spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang durchzuführen ist, oder

- 2. einen Beratungsgutschein auszustellen, in dem Beratungsstellen benannt sind, bei denen er zu Lasten der Pflegekasse innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang eingelöst werden kann; § 7a Absatz 4 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Die Pflegekasse hat sicherzustellen, dass die Beratungsstellen die Anforderungen an die Beratung nach § 7a einhalten. Die Pflegekasse schließt hierzu allein oder gemeinsam mit anderen Pflegekassen vertragliche Vereinbarungen mit unabhängigen und neutralen Beratungsstellen, die insbesondere Regelungen treffen für

- 1. die Anforderungen an die Beratungsleistung und die Beratungspersonen,

- 2. die Haftung für Schäden, die der Pflegekasse durch fehlerhafte Beratung entstehen, und

- 3. die Vergütung.

- 4. Mitglieder von Selbsthilfegruppen, ehrenamtliche und sonstige zum bürgerschaftlichen Engagement

(3) Stellen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 dürfen personenbezogene Daten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies für Zwecke der Beratung nach § 7a erforderlich ist und der Versicherte oder sein gesetzlicher Vertreter eingewilligt hat. Zudem ist der Versicherte oder sein gesetzlicher Vertreter zu Beginn der Beratung darauf hinzuweisen, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für private Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung durchführen, entsprechend.

Die Richtlinien

des GKV-Spitzenverbandes

zur einheitlichen Durchführung

der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI sind veröffentlicht:

Mit den neuen Pflegeberatungs-Richtlinien des GKV-Spitzenverbands zur einheitlichen Gestaltung und Durchführung der Pflegeberatung nach § 7a des SGB XI werden die nachfolgenden Zielsetzungen verfolgt:

- die Pflegeberatung als Beratungsprozess verständlich zu machen,

- den Zugang zu Sozialleistungen und sozialen Hilfen verbessern helfen,

- das Selbstbestimmungsrecht des Pflegebedürftigen zu stärken,

- Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in der Pflegesituation zu unterstützen,

- die Verbraucher- und Dienstleistungsorientierung der Beratungsverantwortlichen gegenüber den Ratsuchenden sicherzustellen,

- Zweckmäßigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Beratung zu gewähren.

Wie verbraucher- und dienstleistungsorientiert in den GKV Beratungs-Richtlinien definiert ist, wird an einem Beispiel gut deutlich. Ich habe das folgende Zitat aus den Erläuterungen zu den Hilfen für pflegende Angehörige im Prozess-Abschnitt 6 entnommen:

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll der ratsuchenden Person anbieten, bei der Umsetzung der Inanspruchnahme und der Ausschöpfung von Leistungen zur Entlastung der Pflegeperson behilflich zu sein.

In Betracht kommt beispielsweise, dass die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater die ratsuchende Person bei der Ausschöpfung von Ansprüchen der häuslichen Pflege insofern unterstützt, als sie/er aufzeigt, wie Leistungen der häuslichen Pflege kombiniert werden können. Auf diese Weise sollen die Leistungen zugänglich gemacht und etwaige Hürden, die Leistungen in Anspruch zu nehmen, abgebaut werden.

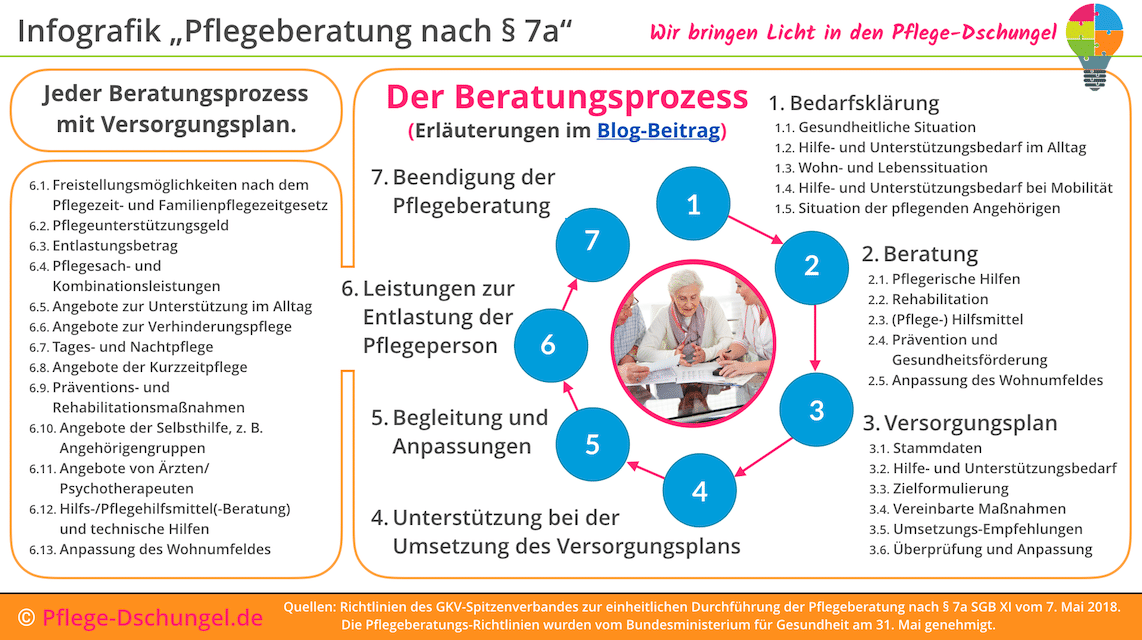

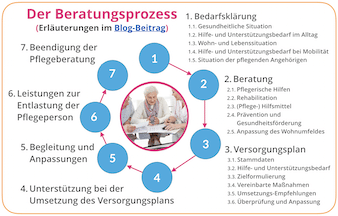

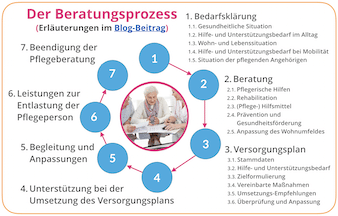

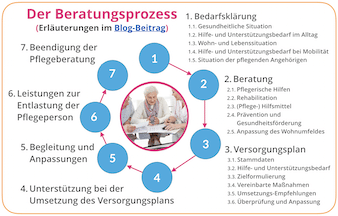

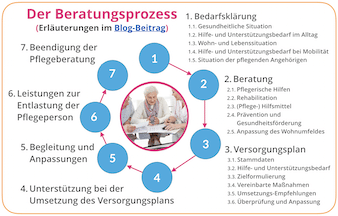

Nachfolgend erläutere ich den in der Infografik veranschaulichten Pflegeberatungs-Prozesses mit seinen 7 Phasen. Hierzu nutze ich im Wesentlichen die Aussagen der Richtlinien.

Die komplette Richtlinie des GKV-Spitzenverbands mit grundsätzlichen Gedanken zur Pflegeberatung, Qualitätssicherung, Datenschutz und Strukturierung finden Sie am Ende des Beitrags als PDF-Dokument. Sie können die PDF-Datei dort auch direkt herunterladen können.

Wenn Sie sich für die neuen Empfehlungen zur „Anzahl, Qualifikation und Fortbildung von Pflegeberaterinnen und Pflegeberater“ interessieren, dann können Sie dieses ebenfalls am Ende der Seite sich durchlesen und bei Bedarf als PDF herunterladen.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

1. Ermitteln des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll zu Beginn des Beratungsprozesses den Hilfe- und Unterstützungsbedarf der anspruchsberechtigten Person ermitteln. Dies ist notwendig, damit die konkreten Inhalte, Ziele und Maßnahmen der Pflegeberatung gemeinsam entwickelt und festgelegt werden können und die Versorgung den individuellen Bedürfnissen entspricht.

Bei der Ermittlung des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs sind auch besondere Bedarfe, z. B. von Personen mit demenziellen Erkrankungen oder mit typischen krankheitsbedingten Einschränkungen, beispielsweise nach einem Schlaganfall, von Personen mit Migrationshintergrund (13) , mit pflegebedürftigen Kindern oder von Pflegebedürftigen mit berufstätigen pflegenden Angehörigen zu berücksichtigen.

Der Hilfe- und Unterstützungsbedarf ist zu ermitteln, indem die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater:

-

- die Ergebnisse aus der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach § 18 SGB XI (Ergebnisse der Module 1 bis 6 und der Bereiche 7 und 8 der BRi (14) ) sowie die Präventions- und Rehabilitationsempfehlungen nach § 18a SGB XI und die Inhalte der Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Absatz 3 SGB XI in die Pflegeberatung einbezieht, sofern die anspruchsberechtigte Person zustimmt.(15)

- sich im Gespräch mit der ratsuchenden Person zunächst die Situation (beispielsweise die Alltagsbewältigung, Aufgabenverteilung im Rahmen der Pflege etc.) schildern lässt und Raum für Fragen einräumt, die gegebenenfalls auch bereits auf einen bestimmten Hilfe- und Unterstützungsbedarf schließen lassen können.

Durch gezielte Fragen und Beobachtungen können vorhandene Ressourcen (z. B. Unterstützung von Angehörigen) berücksichtigt und weitere Informationen zum Hilfe- und Unterstützungsbedarf gesammelt werden, die es ermöglichen, in Abstimmung mit der ratsuchenden Person Prioritäten im Beratungsprozess festzulegen. Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll dabei insbesondere die folgenden Aspekte berücksichtigen:

1.1. Gesundheitliche Situation der/des Anspruchsberechtigten:

Der individuelle Hilfe- und Unterstützungsbedarf der/des Anspruchsberechtigten wird von ihrem/seinem gesundheitlichen Zustand und dessen Auswirkungen auf ihre/seine körperlichen, mentalen/kognitiven, kommunikativen und sensorischen Fähigkeiten bestimmt.

Zu berücksichtigen sind insbesondere spezifische medizinisch-pflegerische Versorgungserfordernisse, die sich aus den zugrundeliegenden Gesundheitsproblemen der/des Anspruchsberechtigten ergeben sowie die eigenen Bewältigungsstrategien und der selbständige Umgang mit der gesundheitlichen Situation.

1.2. Hilfe- und Unterstützungsbedarf bei der alltäglichen Lebensführung:

Körperliche, mentale, kommunikative und sensorische Beeinträchtigungen können einen Unterstützungsbedarf in der Selbstversorgung (z. B. beim Waschen, Anziehen, Essen, bei der Beachtung von Hygiene etc.), bei der Haushaltsführung (z. B. beim Einkaufen, Kochen, Putzen etc.), bei der Regelung finanzieller und rechtlicher Angelegenheiten (z. B. Behördengänge, Antragstellung etc.) notwendig machen, aber auch Hilfen zur sozialen Teilhabe erfordern – wie etwa bei der Pflege sozialer Kontakte und der Teilnahme an außerhäuslichen Aktivitäten.

1.3. Wohn- und Lebenssituation der/des Anspruchsberechtigten:

Der individuelle Hilfe- und Unterstützungsbedarf ist von der Lebenssituation der/des Anspruchsberechtigten abhängig, von seiner Lebensform (z. B. alleinlebend, mit Partner oder Partnerin etc.) und der Beschaffenheit seines Wohnumfeldes (z. B. Lage, Größe, Erreichbarkeit der Wohnung oder der einzelnen Räume etc.).

1.4. Hilfe- und Unterstützungsbedarf im Bereich der Mobilität:

Ein Hilfe- und Unterstützungsbedarf kann sowohl im häuslichen Bereich (z. B. beim Fortbewegen im direkten Wohnumfeld, beim Aufstehen und Zubettgehen) als auch außerhalb des Wohnumfeldes bestehen und steht im Zusammenhang mit vorhandenen Hilfsmitteln (z. B. Rollstuhl, Rampe etc.), den Fähigkeiten der/des Anspruchsberechtigten, diese zu verwenden sowie den konkreten Bedingungen ihrer/seiner individuellen Wohnsituation (z. B. Treppen, Aufzug, Badezimmer etc.).

1.5. Situation der Angehörigen oder weiterer Personen

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll sich aus Sicht der Angehörigen oder weiterer Personen schildern lassen und berücksichtigen, wie die Bewältigung der Pflege und Versorgung der/des Anspruchsberechtigten gelingt und welche Hilfe und Unterstützung sie benötigen.

Hierbei sind Überlastungen beispielsweise durch mangelnde soziale Kontakte/Unterstützung, eigene Gesundheitsprobleme oder psychosoziale Belastungen (die z. B. bei der Pflege von Menschen mit Demenz oder von Kindern und Jugendlichen auftreten können) zu berücksichtigen.

Anmerkungen und Fußnoten

(13) Gemäß dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat eine Person dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist. Ein besonderer Hilfe- und Unterstützungsbedarf kann sich z. B. aufgrund etwaiger bestehender Sprachbarrieren ergeben; zu beachten ist Abschnitt 1.5 „Beratungsverständnis“ der Richtlinien („- verständlich, – angepasst an den biographischen und kulturellen Hintergrund“).

(14) Siehe Richtlinien zum Verfahren der Feststellung von Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach dem Elften Buch des Sozialgesetzbuches (Begutachtungs-Richtlinien – BRi) vom 15.04.2016 geändert durch Beschluss vom 31.03.2017.

(15) Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Dokumente bereits vorhanden sind oder von der anspruchsberechtigten Person zur Verfügung gestellt werden.

(16) Es existieren verschiedene Projekte, die sich mit der Situation der Angehörigen von Pflegebedürftigen beschäftigen, so z. B. „Problemlösen in der Pflegeberatung – ein Ansatz zur Stärkung der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI“, Schriftenreihe Modellprogramm zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, Band 14, GKV-Spitzenverband.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

2. Beratung

Auf der Grundlage des ermittelten und analysierten Hilfe- und Unterstützungsbedarfs (17) verständigen sich die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater und die ratsuchende Person auf die konkreten Ziele und Maßnahmen.

Hierfür berät die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater bedarfsentsprechend zu gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen, pflegerischen und sozialen Hilfen sowie zu Sozialleistungen und unterstützt so bei deren Auswahl.

Gegebenenfalls ist die ratsuchende Person auch zu beraten, wie sie sich auf den Termin zur Begutachtung der Pflegebedürftigkeit vorbereiten kann (z. B. Vorlage von Arztbriefen/Schilderung der eigenen Ressourcen).

Da der Inhalt einer jeden Beratung von den unterschiedlichen Bedarfen und Fragen der ratsuchenden Person abhängig ist, sind im Folgenden ausgewählte Themen als mögliche Beratungsinhalte dargestellt.

-

2.1. Pflegerische Hilfen

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll entsprechend dem individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf (18) zu pflegerischen Leistungen beraten, beispielsweise

– zur Auswahl und Kombination von Pflegesachleistungen (körperbezogene Pflegemaßnahmen,

– pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung),

– zur Kombination von Geldleistung und Sachleistung (Kombinationsleistungen) (19) oder

– über die Möglichkeit des Anspruchs auf den Entlastungsbetrag (20).Abhängig von der individuellen Bedarfskonstellation ist die ratsuchende Person auch auf die Leistungen der häuslichen Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson, die Möglichkeit der Inanspruchnahme teilstationärer Pflege und Kurzzeitpflege sowie die vollstationäre Pflege hinzuweisen. Die Beratung zu pflegerischen Hilfen umfasst auch die Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Leistungen. (21)

-

2.2. Rehabilitation

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater berät zu Rehabilitationsmaßnahmen, sofern im Einzelfall Leistungen zur medizinischen Rehabilitation angezeigt sind.

Es soll besprochen werden, was durch eine Rehabilitation erreicht werden kann (beispielsweise Erhalt und Wiederherstellung der Mobilität, Verminderung von Schmerzen, Integration in den Alltag). Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater informiert über die verschiedenen Möglichkeiten der ambulanten Rehabilitation, einschließlich der mobilen Rehabilitation und stationären Rehabilitation.

Die ratsuchende Person ist auf Wunsch bei der Stellung des Antrags auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und weiteren Schritten, die der Inanspruchnahme der Rehabilitation dienen, zu unterstützen.

Bei der Beratung sind bestehende Hindernisse (z. B. Bedenken, die eigene Häuslichkeit zu verlassen) im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll geeignete Lösungswege aufzeigen, z. B. die Möglichkeit einer ambulanten/mobilen Rehabilitation oder den möglichen aktiven Einbezug Angehöriger oder weiterer Bezugspersonen in den Rehabilitationsprozess.

-

2.3. (Pflege-) Hilfsmittel

Bei Bedarf hat die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater die ratsuchende Person zu geeigneten (Pflege-) Hilfsmitteln sowie über den Zugang zum (Pflege-) Hilfsmittel zu beraten und gegebenenfalls bei weiteren Schritten behilflich zu sein (z. B. Information zur Antragstellung, ärztliche Verordnung).

-

2.4. Prävention und Gesundheitsförderung

Pflegeberaterinnen und Pflegeberater sollen Anspruchsberechtigte sowie Angehörige oder weitere Personen entsprechend dem individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf (23) zu Möglichkeiten beraten, Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung in Anspruch zu nehmen.

In Betracht kommen Präventionsmaßnahmen wie Gesundheitskurse zur Stressbewältigung, Bewegung, Ernährung oder zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Suchtmitteln (24) sowie beispielsweise Pflegekurse für Angehörige nach § 45 SGB XI.

Eine Beratung zu Präventionsmaßnahmen kann auch aufgrund von bestimmten Gesundheitsproblemen, speziellen Risiken wie Mangelernährung sowie Sturzrisiken erforderlich sein, sofern sich dies aus der Ermittlung des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs (25) ergibt.

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll die ratsuchende Person bei der Inanspruchnahme von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung unterstützen, indem auf Wunsch und in Absprache mit der ratsuchenden Person Informationen zu geeigneten Angeboten zur Verfügung gestellt/geeignete Hinweise auf solche gegeben oder Kontakte zu entsprechenden Leistungserbringern vermittelt werden.

-

2.5. Anpassung des Wohnumfeldes

Pflegeberaterinnen und Pflegeberater sollen Anspruchsberechtigte sowie Angehörige oder weitere Personen entsprechend dem individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf (26) über die Möglichkeiten beraten, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (27) vornehmen zu lassen, durch die die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbständige Lebensführung des Pflegebedürftigen wiederhergestellt werden kann. (28)

-

Bei der Anpassung des Wohnumfeldes kann die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater Kontakte zu entsprechenden Beratungsstellen vermitteln.

Anmerkungen und Fußnoten

(17) Siehe Abschnitt 2.1 „Ermitteln des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs“ der Richtlinien.

(18) Ebd.

(19) Siehe § 38 SGB XI.

(20) Siehe § 45b SGB XI.

(

21) Siehe auch Abschnitt 2.4 Nr. 3 „Hinwirken auf die erforderlichen Maßnahmen“ der Richtlinien.

(22) Siehe z. B. Abschnitt 2.1 Nr. 1 „Ermitteln des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs“ der Richtlinien.

(23) Siehe Abschnitt 2.1 der „Ermitteln des Hilfe- Unterstützungsbedarfs“ der Richtlinien.

(24) Siehe Leitfaden Prävention – Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung der §§ 20 und 20a SGB V vom 21. Juni 2000 in der jeweils geltenden Fassung.

(25) Siehe Abschnitt 2.1 „Ermitteln des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs“ der Richtlinien.

(26) Ebd.

(

27) Siehe auch Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches,

Anlagen, 8 Katalog möglicher wohnumfeldverbessernder Maßnahmen.

(

28) Siehe auch § 40 SGB XI.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

3. Erstellen eines individuellen Versorgungsplans

Bei jeder Pflegeberatung im Sinne des § 7a SGB XI erstellt die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater einen Versorgungsplan (29), der der/dem Anspruchsberechtigten grundsätzlich unverzüglich nach Erstellung auszuhändigen oder zu übermitteln ist (30), sofern sie/er nicht widerspricht.

3.1 Definition des Versorgungsplans

Der Versorgungsplan ist Bestandteil eines jeden Beratungsprozesses. Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater hat zu dokumentieren, welche individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarfe (31) nach Art und Umfang bestehen und mit welchen konkreten Maßnahmen die ermittelten Hilfe- und Unterstützungsbedarfe (32) gedeckt werden können. Hierzu sind geeignete Dienste, Einrichtungen und sonstige bedarfsgerechte Unterstützungen aufzuführen. Dabei beschränkt sich der Versorgungsplan nicht auf die Aufzählung allgemein zugänglicher Leistungsangebote und etwaiger Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten, sondern nimmt Bezug auf den ermittelten Hilfe- und Unterstützungsbedarf (33). Sofern sich der ermittelte Hilfe- und Unterstützungsbedarf (34) als erheblich und in besonderem Maße umfangreich darstellt, können auch die Maßnahmen umfassender sowie die individuell geeigneten Dienste, Einrichtungen oder sonstigen bedarfsgerechten Angebote vielfältiger sein und sich entsprechend umfassend im Versorgungsplan niederschlagen.

3.2 Wesentliche Inhalte des Versorgungsplans

Im Versorgungsplan müssen die folgenden wesentlichen Inhalte elektronisch dokumentiert werden:

- Stammdaten (z. B. Angaben zur Person, zum/zur Betreuer/Betreuerin oder Bevollmächtigten, zu Angehörigen, zum Pflegegrad),

- individueller Hilfe- und Unterstützungsbedarf (35),

- Zielformulierung,

- gemeinsam vereinbarte Maßnahmen unter Berücksichtigung der im Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen und gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfen, insbesondere Leistungen nach dem SGB V, SGB VI, SGB VIII, SGB IX, SGB XI und SGB XII,

- Empfehlungen zur Umsetzung der gemeinsam vereinbarten Maßnahmen (insbesondere mit Hinweisen zu den dazu vorhandenen (örtlichen) bedarfsgerechten Unterstützungen) und Festlegung der Verantwortlichkeiten,

- Hinweise zur gemeinsamen Überprüfung und Anpassung der Maßnahmen, beispielsweise auf Wunsch eine Vereinbarung von Folgekontakten.

Der weitere konkrete Inhalt sowie der Umfang des Versorgungsplans ergeben sich in Abhängigkeit von der individuellen Versorgungslage und den Vorstellungen der/des Anspruchsberechtigten.

Anmerkungen und Fußnoten

(29) Im Rahmen des Beratungsprozesses wird ein Versorgungsplan auch dann erstellt, wenn ausschließlich Leistungen im Rahmen der Kostenerstattung vorgesehen sind, z. B. für Leistungen nach § 45b SGB XI für Personen mit Pflegegrad 1.

(

30) Zu beachten sind dabei die gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Siehe auch Abschnitt 5 der Richtlinien „Datenschutz“.

(31) Siehe Abschnitt 2.1 „Ermitteln des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs“ der Richtlinien.

(

32) Ebd.

(33) Siehe Abschnitt 2.1 „Ermitteln des Hilfe- und Unterstützungsbedarfs“ der Richtlinien. (34) Ebd.

(35) Ebd.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

4. Hinwirken auf die erforderlichen Maßnahmen

Nachdem die ratsuchende Person und die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater die wesentlichen Inhalte des Versorgungsplan gemeinsam erarbeitet haben und diese dokumentiert wurden, soll die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater auf die Inanspruchnahme und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen hinwirken.

Das Hinwirken auf die Maßnahmen setzt voraus, dass sich die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater mit regionalen Anbietern, Trägern und anderen Beratungsstellen vernetzt hat.

Das sind z. B. kommunale Beratungsstellen, sozialpsychiatrische Dienste, Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Anlaufstellen für Familien mit Kindern mit Behinderungen, mobile Essensdienste, Selbsthilfegruppen, Seniorenbeiräte, ehrenamtliche Gruppen.

Dadurch soll die Vermittlung und Erschließung des Zugangs zu bedarfsentsprechenden Leistungen und geeigneten Hilfen sichergestellt werden, wenn die anspruchsberechtigte Person selbst nicht in der Lage ist, die vereinbarten Maßnahmen umzusetzen und eine Unterstützung durch die Pflegeberaterin oder den Pflegeberater wünscht.

Wie auf die erforderlichen Maßnahmen hinzuwirken ist, ergibt sich aus der konkreten Fallkonstellation.

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater kann z. B. wie folgt auf erforderliche Maßnahmen hinwirken:

- Je nach Selbsthilfekompetenz der/des Anspruchsberechtigten stellt die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater zu den Ansprechpartnern der zu vermittelnden Hilfen Kontakt her, indem sie/er der ratsuchenden Person die entsprechenden Kontaktdaten übermittelt oder sich – in Absprache mit der ratsuchenden Person – selbst mit den Ansprechpartnern in Verbindung setzt.

Dadurch kann beispielsweise auf die Einbindung eines Pflegedienstes zur Sicherstellung der ambulanten pflegerischen Versorgung hingewirkt werden. - Sofern die Umsetzung einzelner Maßnahmen außerhalb der Häuslichkeit von der Mobilität der/des Anspruchsberechtigten abhängig ist, unterstützt die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater bei Bedarf die/den Anspruchsberechtigte/n, die Begleitung zur Maßnahme zu organisieren (z. B. zu Ärzten oder zu einer Rehabilitationsmaßnahme) und macht dadurch bestehende Angebote nutzbar.

- Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater übermittelt die ihr/ihm gegenüber gestellten Leistungsanträge unverzüglich der zuständigen Pflege- oder Krankenkasse. (36)

Anmerkungen und Fußnoten

(36) Gemäß § 7a Absatz 2 Satz 3 SGB XI kann ein Leistungsantrag nach dem SGB V und SGB XI auch gegenüber der Pflegeberaterin oder dem Pflegeberater gestellt werden. Nach § 7a Absatz 2 Satz 4 SGB XI ist der Antrag dann unverzüglich der zuständigen Pflege- oder Krankenkasse zu übermitteln.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

5. Überwachung der Durchführung/Anpassung des Versorgungsplans

Wurde auf die Durchführung der Maßnahmen hingewirkt (z. B. durch die Einbindung eines Pflegedienstes oder die organisierte Begleitung zur Maßnahme) (37), soll die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater überwachen, ob die Maßnahmen im folgenden Verlauf durchgeführt werden (z. B. ob der Pflegedienst erscheint oder die/der Anspruchsberechtigte das Angebot wahrnimmt) und dadurch die Versorgungsziele erreicht werden können oder bereits erreicht wurden.

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll die Durchführung der in dem Versorgungsplan festgelegten Maßnahmen überwachen, indem sie/er beispielsweise

- (telefonisch) bei der anspruchsberechtigten Person oder bei sonstigen im Pflegeberatungsprozess eingebundenen Personen (z. B. bei Angehörigen oder weiteren Personen, bei Leistungserbringern bzw. ehrenamtlichen Personen) nachfragt, ob Versorgungsmaß nahmen umgesetzt werden.

- die ratsuchende Person begleitet; beispielsweise durch die Vereinbarung weiterer Gesprächstermine (persönlich oder telefonisch) zur Besprechung von Zwischenschritten und –ergebnissen und/oder neuer Ziele.

Ergibt die Überwachung der Durchführung des Versorgungsplans einen Anpassungsbedarf bei den dokumentierten Versorgungszielen und -maßnahmen oder bei den anderen wesentlichen Inhalten des Versorgungsplans (38), soll die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater den Versorgungsplan in Abstimmung mit der anspruchsberechtigten Person anpassen, um die gegebenenfalls innerhalb des Beratungsprozesses veränderte Bedarfslage oder die nicht erreichten Versorgungsziele berücksichtigen zu können. Die Anpassung erfolgt, indem die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater die Änderungen in dem Versorgungsplan dokumentiert. In der Folge soll die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater auf die veränderte Maßnahmenplanung hinwirken (z. B. Kontakte zu anderen Kooperations- und Vernetzungspartnern vermitteln bzw. herstellen, beispielsweise zu einem neuen Pflegedienst).

Anmerkungen und Fußnoten

Meine Anmerkung:

Beim flüchtigen lesen könnte der Eindruck entstehen, dass die Pflegeberatung eine generelle Überwachungsfunktion wahrnehmen soll. Dies ist nicht der Fall und auch aus Gründen des verschärften Datenschutzes bei Gesundheitsdaten nach dem neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) gar nicht möglich.

Die Nutzung von Leistungen der Pflegeversicherung ist eine freiwillige Entscheidung und ein Versorgungsplan kann individuell und spontan von den Betroffenen der aktuellen Situation (z.B. Krankheit, Unpässlichkeit oder sonstigen Gründen) und Bedürfnissen angepasst werden.

Der Gesetzgeber sieht lediglich mit dem § 37/3 einen „Kontrollbesuch zur Sicherstellung der Pflegesituation“ bei ausschließlichem Bezug von Pflegegeld vor.

Die Überwachung hier kann sich nur auf die im vorigen Abschnitt 4 beschriebene Situation beziehen, bei der die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater:

Je nach Selbsthilfekompetenz der/des Anspruchsberechtigten stellt die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater zu den Ansprechpartnern der zu vermittelnden Hilfen Kontakt her, indem sie/er der ratsuchenden Person die entsprechenden Kontaktdaten übermittelt oder sich – in Absprache mit der ratsuchenden Person – selbst mit den Ansprechpartnern in Verbindung setzt.

Die Vorgabe der Überwachung ist eine sinnvolle und konsequente Maßnahme bei denjenigen Versorgungssituationen, die von der Pflegeberaterin oder dem Pflegeberater für Familien organisiert wurden, die diesen Prozess nicht selber umsetzen können. Diese werden mit der Situation nicht allein gelassen.

Alle anderen können im Pflegeprozess begleitet werden, wenn sie es wünschen. Deshalb nenne ich diesen Prozessabschnitt 5 in der Infografik auch „Begleitung und Anpassungen„.

(37) Siehe Abschnitt 2.4 „Hinwirken auf die erforderlichen Maßnahmen“ der Richtlinien.

(38) Siehe Abschnitt 2.3.2 „Wesentliche Inhalte des Versorgungsplans“ der Richtlinien.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

6. Information über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater hat im Gespräch mit der ratsuchenden Person über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen zu informieren. Dazu gehören insbesondere Informationen über:

- Pflegekurse – auch in der Häuslichkeit – für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen,

- Freistellungsmöglichkeiten nach dem Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz,

- Pflegeunterstützungsgeld,

- den Entlastungsbetrag,

- Pflegesach- und Kombinationsleistungen

- Angebote zur Unterstützung im Alltag,

- Angebote zur Verhinderungspflege,

- Tages- und Nachtpflege,

- Angebote der Kurzzeitpflege,

- Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen (39),

- Angebote der Selbsthilfe, z. B. Angehörigengruppen,

- Angebote von Ärzten/Psychotherapeuten,

- Hilfs-/Pflegehilfsmittel(-Beratung) und technische Hilfen,

- Anpassung des Wohnumfeldes.

Die Information über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen hat neben der Beschreibung der vorhandenen und bedarfsgerechten Angebote auf Wunsch der ratsuchenden Person auch die Vermittlung von Kontakten (z. B. Ansprechpartnern und Telefonnummern) zu umfassen.

Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater soll der ratsuchenden Person anbieten, bei der Umsetzung der Inanspruchnahme und der Ausschöpfung von Leistungen zur Entlastung der Pflegeperson behilflich zu sein.

In Betracht kommt beispielsweise, dass die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater die ratsuchende Person bei der Ausschöpfung von Ansprüchen der häuslichen Pflege insofern unterstützt, als sie/er aufzeigt, wie Leistungen der häuslichen Pflege kombiniert werden können. Auf diese Weise sollen die Leistungen zugänglich gemacht und etwaige Hürden, die Leistungen in Anspruch zu nehmen, abgebaut werden.

Anmerkungen und Fußnoten

(39) Gemäß § 40 Absatz 3 SGB V berücksichtigt die Krankenkasse bei Ihrer Entscheidung die besonderen Belange pflegender Angehöriger.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

1.➟2.➟3.➟4.➟5.➟6.➟7.

7. Beendigung der Pflegeberatung

Die Pflegeberatung ist beendet, wenn nach Absprache zwischen der Pflegeberaterin oder dem Pflegeberater und der ratsuchenden Person alle Ziele erreicht sind oder eine Pflegeberatung nicht mehr gewünscht wird.

Die Pflegeberatung ist auch dann beendet, wenn durch die Fortführung des Beratungsprozesses oder die Anpassung des Versorgungsplans keine Verbesserung der Versorgungsituation zu erwarten ist.

Im Rahmen komplexer Fallgestaltungen wie sie z. B. bei Pflegebedürftigen mit Demenz, pflegebedürftigen Kindern oder Schlaganfallpatienten mit Pflegebedarf zu erwarten sind, sollen die Beteiligten nach Beendigung der Pflegeberatung einen Erfahrungsaustausch durchführen.

Die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater sollen den Hilfeprozess auswerten und insbesondere die genutzten Hilfen, z. B. geeignete Selbsthilfegruppen oder regionale Anbieter, dokumentieren. Dies dient dazu, die praktischen Erfahrungen für künftige Fallgestaltungen nutzbar zu machen und beispielsweise auf geschaffene Netzwerke und Kooperationen zurückgreifen zu können.

Die Pflegeberatung im Sinne des § 7a SGB XI ist keine dauerhafte Begleitung durch eine Pflegeberaterin oder einen Pflegeberater.

Verändert sich nach Beendigung der Pflegeberatung (Erstberatung) die Bedarfslage oder treten neue Fragestellungen der Ratsuchenden auf, soll die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater erneut eine Pflegeberatung (Wiederholungsberatung) durchführen.

Anmerkungen und Fußnoten

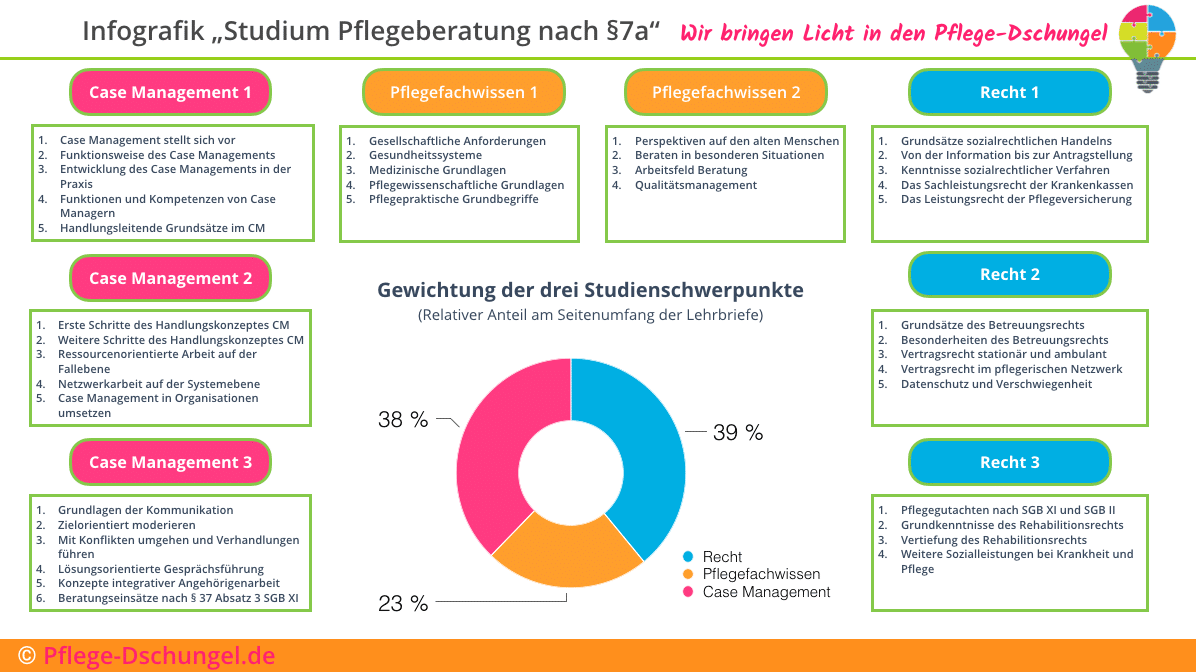

Studium zur Pflegeberatung

Die verbindlichen Inhalte der Ausbildung zur Pflegeberatung nach § 7a sind in den GKV Richtlinien vom 7 Mai. 2018 definiert. Die Details sind weiter unten beim Spezial 2 ausführlich beschrieben.

Ich habe die Ausbildung als Fernstudium bei dem Berliner Anbieter FORUM Berufsbildung absolviert. Hierfür musste ich insgesamt 2.196 Euro investieren. Ich konnte die Studiengebühren in fünf Monatsraten á 439,20 Euro begleichen.

Da ich weder einen Abschluss als examinierte Fachkraft noch als Versicherungskaufmann hatte (die normalerweise notwendigen Studienvoraussetzungen) wurde mein Vorwissen und meine Studieneignung intensiv überprüft. Durch die über 10 Jahre Praxiserfahrung als Sorgender und Pflegender Angehöriger (SPA) mit den Erfahrungsschwerpunkten Demenz- und Schlaganfall-Problemen und mit dem Wirken hier bei meinem Pflege-Dschungel.de konnte ich die Studienleitung überzeugen, mir die Chance zum Studium einzuräumen.

Hiermit möchte ich deshalb auch anderen SPA Mut machen, bei Interesse mit den Wunschanbietern der Ausbildung über Möglichkeiten und Eignungsvoraussetzung individuell zu sprechen.

Eventuell sind auch individuelle Förderungen des Studiums bei der Finanzierung möglich. Beim FORUM Weiterbildung informieren die folgenden Seiten auch hierüber: https://www.forum-berufsbildung.de/kurs/fernlehrgang/pflegeberater-in-nach-7a-sgb-xi-vollzeit

Im pflegefachlichen Wissensbereich hat mir meine parallele Teilzeitbeschäftigung beim Ambulanten Pflegedienst PflegeImpulse enorm geholfen. Gerade durch die wöchentliche Fallbesprechungen dort habe ich einen vertiefenden Einblick in Fachthemen bekommen. Ein Mindestpraktikum ist bei Nicht-Examinierten ohnehin ein Pflichtbestandteil des Studiums.

Die 3 Säulen mit den 8 Modulen im Überblick

Nachfolgend als erste Orientierung eine Auflistung der Inhaltsbereiche der drei Säulen des Studiums:

Modul 1: Pflegefachwissen

Mindestumfang: 100 Stunden

Pflegefachwissen I

Theoretische und praktische Grundlagen

Inhalte:

Gesellschaftliche Anforderungen an Pflege und Pflegeberatung

Gesundheitspolitik — Grundsätze und Reformen

Pflegewissenschaftliche Grundlagen

Medizinische Grundlagen und Fachbegriffe

Pflegepraktische Grundbegriffe

Pflegefachwissen II

Klientenorientierung

Inhalte:

Perspektiven auf den alten Menschen

Beraten in besonderen Situationen

Ihr Arbeitsfeld Beratung

Qualitätsmanagement in Pflege und Beratung

Modul 2: Case Management

Mindestumfang: 180 Stunden

Case Management I

Theoretische und praktische Grundlagen

Inhalte:

Case Management stellt sich vor

Die Funktionsweise des Case Managements

Der Entwicklungsstand des Case Managementsin der Praxis

Die Funktionen und Kompetenzen von Case Managern

Handlungsleitende Grundsätze im Case Management

Case Management Il

Anwendung in der Praxis

Inhalte:

Die ersten Schritte des Verfahrens Case Management

Die weiteren Schritte des Verfahrens Case Management

Ressourcenorientierte Arbeit auf der Fallebene

Netzwerkarbeit auf der Systemebene

Case Management in Organisationen umsetzen

Case Management Ill

Kommunikationskonzepte für die Praxis

Inhalte:

Zielorientiert moderieren

Mit Konflikten umgehen und Verhandlungen führen

Lösungsorientierte Gesprächsführung

Konzepte integrativer Angehörigenarbeit

Beratungseinsätze nach $ 37 Abs.3

Modul 3: Recht

Mindestumfang: 120 Stunden

Recht I

Allgemeines Sozialrecht

Inhalte:

Die Grundsätze sozialrechtlichen Handelns

Von der Information bis zur Antragstellung

Kenntnisse sozialrechtlicher Verfahren

Das Sachleistungsrecht der Krankenversicherung

Das Leistungsrecht der Pflegeversicherung

Recht Il

Betreuungs- und Vertragsrecht

Inhalte:

Grundsätze des Betreuungsrechts

Besonderheiten des Betreuungsrechts

Vertragsrecht in der stationären und ambulanten Pflege

Vertragsrecht im Pflegerischen Netzwerk

Datenschutz und Verschwiegenheit

Recht Ill

Pflegebegutachtung, Rehabilitationsrecht und Versorgungsansprüche

Inhalte:

Pflegebegutachtung nach dem SGB XI und dem SGB

Grundkenntnisse des Rehabilitationsrechts

Vertiefung des Rehabilitationsrechts

Weitere Sozialleistungen bei Krankheit und Pflege

Titelstory: Pflegeberatung

In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Häusliche Pflege“ ist ein Artikel mit dem Titel „Durchblick im Beratungsdschungel“ erschienen. Die folgenden Themenbereiche werden dort vorgestellt:

- 37.3-Beratung – gestiegener Anspruch, bessere Vergütung: Konkret und sehr nah sind die neuen Rahmenbedingungen für die Beratungsbesuche nach §37 Absatz 3 SGB XI zu nennen. Die deutlich höheren Vergütungssätze ermöglichen den Ambulanten Pflegediensten und anderen Beratungsstellen eine wesentlich engagiertere Beratungsleistung.

- Wie wirkungsvoll sind die §7a und § 37.3 Beratungen? Mitte des Jahres werden dann die Ergebnisse der zweiten Evaluierung zur komplexen Pflegeberatung nach §7a SGB XI (und Beratungseinsätze nach § 37/3) präsentiert – wie sieht die Umsetzung und Nutzung aus, was kann optimiert werden? Zum Sommer will dann die GKV die Umsetzung der Digitalisierung der §7a Prozesse vorstellen, die im Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) gefordert sind.

- INGE will die Potenziale der Digitalisierung für den „§37.3-er“ nutzen: Die Uni Köln startet gerade ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, „die Qualität der Beratungs- besuche (nach §37/3) weiter voranzutreiben, indem man sie einerseits evaluiert und standardisiert sowie anderer- seits mit den Potenzialen der Digitalisierung verknüpft.“

- Kommt der Pflege-Ko -Pilot mit lebensbegleitender Beratung? Der Pflege-Ko-Pilot wurde 2019 von Staatssekretär Andreas Westerfellhaus ins Spiel gebracht. Nimmt das Bundesgesundheits-ministerium den Ball auf und führt das Konzept ein?

- Die Pflegeberatung ist tot. Es lebe das Case Management!? Mitte des Jahres will Jens Spahn seine Vorstellungen zur Reformierung der Pflegeversicherungs-Finanzierung vorstellen. Kommen konzeptionelle Elemente wie das Pflegegeld 2.0 aus dem Prof. Rothgang Gutachten zum „Sockel-Spitze-Tausch“ auch bei ihm zum Zuge, wird sich die Pflegeberatung radikal ändern.

- Beratung für Angehörige von der Krankenkasse? Mit ihrem differenzierten Betrachtungsansatz stellt die SPA-Initiative (SPA steht für Sorgende und Pflegende Angehörige) die Forderung nach einem eigenen Rechtsanspruch für eine individuelle Beratung der SPA. Dieser sollte aufgrund seiner präventiven Zielsetzung im SGB V verankert sein.

Informationen zur geplanten Pflegereform 2021:

Im Rahmen der geplanten Pflegereform sollen die Beratungsangebote der Kassen noch verpflichtender herausgestellt werden. Hierzu wird der § 7b umbenannt. Zukünftig soll der jetzige neutrale Titel „Beratungsgutscheine“ durch „Pflicht zum Beratungsangebot und Beratungsgutscheine“ ersetzt werden.

Des Weiteren soll noch deutlicherer herausgestellt werden, dass ein Anspruch seitens der Versicherten und eine Verpflichtung seitens der Versicherung auch bereits vor einer Antragstellung auf Leistungen besteht. Dieser Satz wird im Satz 1 hinzugefügt:

„Die Pflegekasse hat dem Versicherten unmittelbar nach Eingang eines erstmaligen Antrags auf Leistungen nach diesem Buch oder des erklärten Bedarfs einer Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit oder weiterer Anträge auf Leistungen nach …“

Interessant ist auch, dass mit der Reform bei der erstmaligen Inanspruchnahme von zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Umwandlungsanspruch, Entlastungsbetrag und der neue Anspruch auf Leistungen zur Unterstützung in der häuslichen Betreuung auf die Möglichkeit der § 7a Beratung hingewiesen werden soll.

Nachfolgend kann die gute aber umfangreiche Begründung nachgelesen werden:

Begründung

Bei der Regelung der Pflicht zum Angebot einer Beratung sind die Kostenerstattungsansprüche im Rahmen des SGB XI bislang nicht mit aufgeführt. Dies hat den Hintergrund, dass es sich hierbei oftmals um monatlich wiederkehrend bezogene Leistungen handelt, bei denen regelmäßig Anträge auf Erstattung der jeweiligen Kosten gestellt werden, diese Anträge in der Mehrzahl der Fälle allerdings der reinen finanziellen Abwicklung dienen, ohne dass neue Fragen zu dem Anspruch oder seinen Besonderheiten aufgetreten sind. Insofern dient die bisherige Herausnahme dieser Kostenerstattungsansprüche aus der Regelung der Entlastung von unnötiger Bürokratie. Anders zu beurteilen sind jedoch Erstanträge auf diese Leistungen. Gerade bei den Ansprüchen auf Kostenerstattung im Rahmen des SGB XI oder dem Anspruch nach § 40 Absatz 2, der sowohl in Form einer Kostenerstattung als auch als Sachleistung erbracht werden kann, treten zu Beginn häufig Fragen auf, wofür der Anspruch genutzt werden kann, wie die Abwicklung funktioniert und gegebenenfalls, welche Besonderheiten zu beachten sind. Darüber hinaus handelt es sich gerade bei diesen Ansprüchen um Leistungen, die regelmäßig neben anderen Leistungen der Pflegeversicherung bezogen werden. Daher ist es relevant, wie der Anspruch in die Gesamtversorgung eingebunden wird. Bei einem Anspruch auf Kostenerstattung gilt zudem grundsätzlich, dass der Anspruchsberechtigte in Vorleistung geht und nachfolgend eine Erstattung erhält. Bei verschiedenen Ansprüchen wird häufig aber auch von den zivilrechtlichen Möglichkeiten der Abtretung, Stellvertretung oder Stundung Gebrauch gemacht oder es gibt in bestimmten Fällen verwaltungspraktische Vereinfachungen. Je nachdem, von welchen Möglichkeiten hier Gebrauch gemacht wird, gibt es dabei Vorteile und Nachteile, zu denen die Anspruchsberechtigten gegebenenfalls Informationen erhalten sollten. Vor diesem Hintergrund kann sich insbesondere die Möglichkeit eines individuellen Versorgungsplans nach § 7a als nützlich erweisen.

Ähnliches gilt für den Anspruch auf Verhinderungspflege und für den Anspruch auf Kurzzeitpflege. Diese Leistungen werden zwar von ihrer Konzeption her nicht regelmäßig monatlich in Anspruch genommen, sondern adressieren bestimmte punktuelle Anlässe. Auch hier stellen sich die Fragen aber zumeist beim erstmaligen Leistungsbezug und die Ansprü- che werden danach in Kenntnis der hierbei zu beachtenden Besonderheiten ohne beson- dere Schwierigkeiten gehandhabt.

Vorliegend wird daher normiert, dass die in § 7b getroffenen Regelungen ebenfalls Geltung erhalten für die jeweils erstmalige Beantragung der im neuen Satz 4 aufgeführten Leistungen (Anspruch auf zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Umwandlungsanspruch, Entlastungsbetrag und der neue Anspruch auf Leistungen zur Unterstützung in der häuslichen Betreuung). Ferner wird vorgeschrieben, dass die entsprechenden Personen dabei ausdrücklich auch auf die Möglichkeiten des individuellen Versorgungsplans nach § 7a hinzuweisen und über dessen Nutzen in nachvollziehbarer und leicht verständlicher Weise aufzuklären sind. Hiermit erhalten die Anspruchsberechtigten mehr Unterstützung bei der Klärung ihrer individuellen Fragen und der Einbindung der Leistungen in ihre individuelle Versorgung.

Nationales Informations-Portal ab 2023:

Mit den Planungen unter dem neuen § 7d soll ein „Informationsportal zu Pflege- und Betreuungsleistungsangeboten“ geschaffen werden.

In dem Informationsportal allgemeine Informationen zur Pflegeversicherung für pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen sowie

1. tagesaktuelle Informationen zu frei verfügbaren Angeboten von allen nach § 72 Absatz zugelassenen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a,

2. Informationen über Beratungs- und Schulungsangebote nach §§ 7c und 45 sowie

3. auf Antrag der jeweiligen Stellen Informationen über Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a, zu weiteren Angeboten, die auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder Betreuungsbedarf ausgerichtet sind

Nachfolgend der Gesetzesentwurf in Kurzfassung (die Langversion und die Begründung können im Infokasten nachgelesen werden):

Gesetzentwurf

(1) Zur Unterstützung von pflegebedürftigen Personen und ihren Angehörigen haben die Landesverbände der Pflegekassen ab dem 1. Januar 2023 für ihr jeweiliges Land ein barrierefreies elektronisches Informationsportal zu pflegen, zu betreiben und für die Nutzung im Internet öffentlich zur Verfügung zu stellen. In dem Informationsportal sind verständlich und übersichtlich allgemeine Informationen zur Pflegeversicherung für pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen sowie

1. tagesaktuelle Informationen zu frei verfügbaren Angeboten von allen nach § 72 Absatz 1 zugelassenen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen so- wie ambulanten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a,

2. Informationen über Beratungs- und Schulungsangebote nach §§ 7c und 45 sowie

3. auf Antrag der jeweiligen Stellen Informationen über Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a, zu weiteren Angeboten, die auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder Betreuungsbedarf ausgerichtet sind, insbesondere für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen in Betracht kommende gesundheitsfördernde, präventive, kurative, rehabilitative und sonstige medizinische sowie pflegerische und soziale Hilfs- und Unterstützungs-

angebote, Angebote der für die Hilfe zur Pflege zuständigen Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch sowie der nach Landesrecht zu bestimmenden Stellen der Altenhilfe sowie Angebote von Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen im Sinne von § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 aufzunehmen.

Die Landesverbände der Pflegekassen sind verpflichtet, die Stellen nach Satz 2 Nummer 3 über die Möglichkeit zur Aufnahme in das Informationsportal zu informieren. Die Stellen nach Satz 2 Nummer 3 können bei den jeweiligen Landesverbänden der Pflegekassen die Aufnahme in das Informationsportal beantragen. Über die Aufnahme ent- scheiden die jeweiligen Landesverbände der Pflegekassen; der Aufnahme ist zuzu- stimmen, wenn es sich um qualitätsgesicherte Angebote handelt. Über die Aufnahme von Angeboten, die im Zuständigkeitsbereich mehrerer Landesverbände der Pflegekassen oder die ausschließlich im Internet angeboten werden, entscheidet der Landesverband der Pflegekassen des Sitzlandes.

(2) Das Informationsportal enthält Name, postalische Adresse, Internetadresse, Zeiten der Erreichbarkeit und Telefonnummer der in Absatz 1 genannten Einrichtungen; bei den Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 auch die Information zu frei verfügbaren Angeboten. Das Informationsportal soll eine Umkreissuche nach Wohnort und Postleitzahl mit einem individuell einstellbaren Radius ermöglichen.

(3) Die Landesverbände der Pflegekassen können zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 gemeinsame Informationsportale oder ein gemeinsames Informationsportal für alle Länder bestimmen. Das Informationsportal oder die Informationsportale sind so zu gestalten, dass darüber auch die weiteren Informationen, zu deren Veröffentlichung im Internet die Landesverbände der Pflegekassen gemäß diesem Gesetz verpflichtet sind, zugänglich gemacht werden können.

(4) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Einrichtungen sind nach Aufnahme in das Informationsportal verpflichtet, Änderungen ihrer dort veröffentlichten Informationen unverzüglich an das Informationsportal zu übermitteln. Die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 genannten Einrichtungen sind verpflichtet, dem Informationsportal ab dem 1. Januar 2023 tagesaktuell die Angaben zu den bei ihnen frei verfügbaren Angeboten zu übermitteln.

(5) Für die Übermittlung der Daten nach Absatz 4 Satz 2 sind ausschließlich elektronische Verfahren zu nutzen. Die Landesverbände der Pflegekassen legen Einzelheiten zum Meldeverfahren und zum Aufbau des Informationsportals im Benehmen mit den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Landesebene bis zum 31. Mai 2022 fest; bestimmen die Landesverbände gemäß Absatz 3 ein gemeinsames Informationsportal für alle Länder, erfolgt die Festlegung im Benehmen mit den Verei- nigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene.

(6) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen legt dem Bundesministerium für Gesundheit alle zwei Jahre, erstmals zum 30. Juni 2023, einen Bericht vor. Der Bericht enthält Informationen über den Aufbau des oder der Informationsportale, Anwendungserfahrungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung der Informationsportale oder des Informationsportals. Das Bundesministerium für Gesundheit leitet den Bericht an den Deutschen Bundestag weiter.“

Begründung

Pflegebedürftige benötigen oft kurzfristig Unterstützung durch Angebote, mit denen entweder die Pflege und Betreuung in der eigenen Häuslichkeit des Pflegebedürftigen sichergestellt werden kann oder durch Angebote für eine teil- oder vollstationäre Versorgung. Um Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei der Information und Suche nach entsprechenden Angeboten zu unterstützen, soll ein internetbasiertes Informationsportal geschaffen werden, mit dem sich die Betroffenen tagesaktuell über verfügbare Angebote von ambulanten Diensten und verfügbaren Plätzen in Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege und in vollstationären Pflegeeinrichtungen in ihrer Region sowie über flankierende Unterstützungsangebote einschließlich der Beratungs- und Schulungsangebote informieren können. Die flankierenden Unterstützungsangebote sollen dazu beitragen, eine passgenauere Gestaltung der Versorgung in der eigenen Häuslichkeit, bei der Pflegebedürftige und ihre Angehörigen aus einem Spektrum von Angeboten aus dem Bereich der Pflegeversicherung, Krankenversicherung und der Kommunen sowie weiterer wohnortnaher Initiativen (zum Beispiel des bürgerschaftlichen Engagements oder der Nachbarschaftshilfe) wählen können, zu unterstützen und pflegende Angehörige zu entlasten. Die Inanspruchnahme weiterer Angebote über die Leistungserbringer dieses und Fünften Buches hinaus entlastet zudem die beruflich Pflegenden. Das Informationsportal soll zudem eine gute Informationsgrundlage für die Umsetzung der Pflegeberatung nach § 7a und die Arbeit der Pflegestützpunkte nach § 7c sowie für die Beratung im Rahmen des Versorgungsmanagements insbesondere nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nach § 11 Absatz 4 des Fünften Buches liefern. Es soll jederzeit und standortunabhängig, auch von mobilen Endgeräten, nutzbar sein.

Da die Pflegekassen für die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung ihrer Versicherten verantwortlich sind, werden die Landesverbände der Pflegekassen zum Aufbau und Betrieb des Informationsportals verpflichtet. Die durch Versorgungsvertrag zugelassenen Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, den Versicherten die Leistungen entsprechend des Vertrages anzubieten.

Damit Pflegebedürftige, ihre Angehörigen sowie beratende Einrichtungen jederzeit die Möglichkeit haben, sich über frei verfügbare Angebotskapazitäten zu informieren, sollen im Informationsportal tagesaktuelle Informationen zu den frei verfügbaren Angeboten von allen nach § 72 Absatz 1 zugelassenen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Betreuungsdiensten nach § 71 Absatz 1a aufgenommen werden. Ebenfalls verpflichtend sollen Informationen über die von den Pflegekassen angebotenen Beratungs- und Schulungsangebote nach den §§ 7c und 45 aufgenommen werden. Die in Satz 2 Buchstabe c aufgeführten Angebote sollen auf Antrag aufgenommen werden. Um die Aufnahme dieser Einrichtungen und Strukturen zu fördern, werden die Landesverbände der Pflegekassen verpflichtet, diese entsprechend zu informieren.

Zu Absatz 2

Die Angaben zum Namen, zur postalischen Adresse, zur Internetadresse, zur zeitlichen Erreichbarkeit und die Telefonnummer sind erforderlich, damit im Interesse der Pflegebedürftigen die Einrichtungen schnell gefunden und schnell Kontakt mit den Einrichtungen aufgenommen werden kann. Bei den in Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a aufgeführten Einrichtungen sind zudem die frei verfügbaren Angebote aufzuführen. Ebenso wichtig ist die Möglichkeit, durch Wohnort- und Postleitzahlensuche mit Umkreissuche eine Übersicht über die wohnortnahen Angebote bzw. Angebote in der Region zu erhalten. Im Rahmen der Festlegungen zum Aufbau des Informationsportals nach Absatz 5 haben die Landesverbände der Pflegekassen auch die Einzelheiten zur Darstellung der Pflege- und Betreuungsleistungsangebote im Informationsportal vorzugeben. Die Darstellung der Angebote soll die vertraglich vereinbarten Leistungsangebote der Einrichtungen wiedergeben.

Zu Absatz 3

Um Synergieeffekte zu nutzen und die Suche über die Landesgrenzen zu erleichtern, können die Landesverbände der Pflegekassen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 ein gemeinsames Informationsportal für mehrere Länder oder ein Informationsportal für alle Länder bestimmen. Das Informationsportal oder die Informationsportale sind so zu gestalten, dass darüber auch die weiteren Informationen, zu deren Veröffentlichung im Internet die Landesverbände der Pflegekassen gemäß diesem Gesetz bereits verpflichtet sind, zugänglich gemacht werden. Damit soll erreicht werden, dass Informationssuchende alle Informationen auf einer Plattform finden können. Die Landesverbände der Pflegekassen können die Aufgaben auch durch bereits vorhandene Plattformen wahrnehmen lassen.

Zu Absatz 4

Damit das Informationsportal über aktuelle Informationen verfügt, sind alle aufgenommenen Einrichtungen verpflichtet, Änderungen ihrer dort veröffentlichten Informationen unverzüglich an das Informationsportal zu übermitteln. Bei den in Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a genannten Einrichtungen ist es erforderlich, dem Informationsportal ab dem 1. Januar 2023 tagesaktuell die Angaben zu den bei ihnen frei verfügbaren Angeboten zu übermitteln.

Zu Absatz 5

Die sichere und effektive Zurverfügungstellung und Verarbeitung der tagesaktuellen Informationen erfordert, dass diese Informationen ausschließlich mit elektronischen Verfahren übermittelt werden. Hierzu haben die Landesverbände der Pflegekassen Einzelheiten zum Meldeverfahren und zum Aufbau des Informationsportals im Benehmen mit den für die Wahrnehmung der Interessen der Träger der zugelassenen Pflege- und Betreuungseinrichtungen auf Landesebene bzw. Bundesebene bis zum 31. Mai 2022 festzulegen. Der Aufbau des Informationsportals soll auch die Einzelheiten der Leistungsangebote der zugelassenen Einrichtungen umfassen. Diese Informationen sollen grundsätzlich die Leistungsangebote umfassen, zu denen sich die Einrichtungen in den Versorgungsverträgen verpflichtet haben. Die Landesverbände der Pflegekassen können hinsichtlich der Differenzierung der angebotenen Leistungen ein zeitlich gestaffeltes stufenweises Vorgehen für den Grad der Detaillierung festlegen.

Zu Absatz 6

Sowohl die Angebote der pflegerischen Versorgung als auch die Möglichkeiten, über diese Angebote mit digitalen Medien zu informieren, entwickeln sich kontinuierlich weiter. Deshalb soll der Spitzenverband Bund der Pflegekassen in einer Regelmäßigkeit von zwei Jahren einen Bericht mit Informationen über den Aufbau der Informationsportale oder des Informationsportals, Anwendungserfahrungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung erstellen und diesen Bericht dem Bundesministerium für Gesundheit zur Weiterleitung an den Deutschen Bundestag vorlegen. Damit wird eine Grundlage geschaffen, um die gesetzlichen Regelungen zur Information der Pflegebedürftigen kontinuierlich zu prüfen und bei Bedarf fortzuschreiben.

Download nur für 2024

Download 2024 bis 2027

Pflege-Dschungel

TEUS – Transparenz und Erleichterung im Umgang mit der Sozialgesetzgebung UG haftungsbeschränkt

Friedrich Karl Straße 90

28205 Bremen

Verantwortlich

Autor beim Pflege-Dschungel